Le charme d'une ville coloniale

Potosí

Potosí ![]() est située à environ 550km au sud de

La Paz, sur l'altiplano

bolivien à plus de 4000 mètres d'altitude. La ville est

construite aux pieds du

Cerro Rico

est située à environ 550km au sud de

La Paz, sur l'altiplano

bolivien à plus de 4000 mètres d'altitude. La ville est

construite aux pieds du

Cerro Rico ![]() (colline riche) dont la forme pyramidale de couleur ocre

se détache joliment sur un ciel de couleur bleu profond. Pendant des siècles, les richesses en minerai d'argent

et d'étain de la colline contribuèrent à la prospérité de l'empire espagnol ainsi qu'au

développement et à la renommée internationale de la cité. Potosí a gardé de très nombreuses traces de

cette époque coloniale dans ses ruelles étroites et ses monuments aux façades baroques. Très belle ville, riche

d'une histoire culturelle et humaine intense et tragique, Potosí a reçu en 1987 de l'UNESCO le titre de

patrimoine culturel de l'humanité.

(colline riche) dont la forme pyramidale de couleur ocre

se détache joliment sur un ciel de couleur bleu profond. Pendant des siècles, les richesses en minerai d'argent

et d'étain de la colline contribuèrent à la prospérité de l'empire espagnol ainsi qu'au

développement et à la renommée internationale de la cité. Potosí a gardé de très nombreuses traces de

cette époque coloniale dans ses ruelles étroites et ses monuments aux façades baroques. Très belle ville, riche

d'une histoire culturelle et humaine intense et tragique, Potosí a reçu en 1987 de l'UNESCO le titre de

patrimoine culturel de l'humanité.

L'histoire tragique des mines de Potosí

Le nom Potosí tire probablement son origine de la langue Quechua avec "potojsi" (explosion, tonnerre). Selon la légende, c'est en 1545 qu'un indien péruvien du nom de Diego Huallpa, partit sur le mont Sumaj Orqo (équivalent de cerro rico en quechua) à la recherche de lamas perdus. En allumant un feu, il découvrit par hasard le précieux métal argenté fondu sur le sol. Les espagnols eurent écho de cette découverte et l'exploitation du cerro potojsi s'ensuivit. Le 1er avril 1554, les espagnols (au nom du roi d'Espagne Charles Quint) prennent possession du Cerro Rico et fondent la ville de Potosí.

L'extraction de tonnes de minerai d'argent attirèrent les riches entrepreneurs espagnols, qui commencèrent par

recruter la main d'oeuvre locale pour exploiter les mines. L'appétit grandissant des espagnols pour le métal eut

raison de milliers d'indiens, poussés à bout dans des conditions de travail désastreuses. Le taux de mortalité était

très élevé causé par l'épuisement au travail, la malnutrition, l'intoxication par les vapeurs de mercure, et les

nouvelles maladies rapportées par les espagnols. La main d'oeuvre vint inévitablement à manquer, et on compte par

millions les esclaves africains qui furent importés en Bolivie pour travailler dans les mines de Potosí. Pendant

trois siècles d'occupation coloniale, on estime à 8 millions le nombre d'esclaves indiens et africains ayant perdu

la vie dans les mines de Potosí.

L'extraction de tonnes de minerai d'argent attirèrent les riches entrepreneurs espagnols, qui commencèrent par

recruter la main d'oeuvre locale pour exploiter les mines. L'appétit grandissant des espagnols pour le métal eut

raison de milliers d'indiens, poussés à bout dans des conditions de travail désastreuses. Le taux de mortalité était

très élevé causé par l'épuisement au travail, la malnutrition, l'intoxication par les vapeurs de mercure, et les

nouvelles maladies rapportées par les espagnols. La main d'oeuvre vint inévitablement à manquer, et on compte par

millions les esclaves africains qui furent importés en Bolivie pour travailler dans les mines de Potosí. Pendant

trois siècles d'occupation coloniale, on estime à 8 millions le nombre d'esclaves indiens et africains ayant perdu

la vie dans les mines de Potosí.

La Mita, système de travail obligatoire institutionnalisé à l'origine par les Incas, fut durement appliquée par les espagnols en 1572 pour l'organisation des travaux miniers. Un important réseau routier et hydrographique (32 lagunes artificielles, aqueducs) fut développé à cette époque pour acheminer eau et minerai vers les énormes presses hydrauliques broyant la roche et le minerai après addition de mercure.

A l'époque coloniale, Potosí devint la plus grande ville d'Amérique du sud (et une des plus grandes villes du monde) avec plus de 160,000 habitants (comparable à Paris à cette époque). On raconte que les espagnols auraient pu bâtir entre Potosí et Madrid un pont d'argent avec le minerai extrait. L'expression "vale un Potosí" (vaut un Potosí) est restée dans la langue espagnole pour faire référence à une chose d'une extrême richesse.

Au début du XIXème siècle, la puissance argentifère de Potosí commence à décliner. La ville

est désertée (la population redescend à 9000 habitants après la guerre d'indépendance). En 1866,

l'exploitation de l'étain remplace celle de l'argent. Au XXème siècle, le monde en guerre a un besoin important

d'étain pour la fabrique d'armement. Les mines d'étain sortent Potosí de sa longue crise économique. Les

compagnies minières seront nationalisées au cours des grandes réformes de 1952.

Au début du XIXème siècle, la puissance argentifère de Potosí commence à décliner. La ville

est désertée (la population redescend à 9000 habitants après la guerre d'indépendance). En 1866,

l'exploitation de l'étain remplace celle de l'argent. Au XXème siècle, le monde en guerre a un besoin important

d'étain pour la fabrique d'armement. Les mines d'étain sortent Potosí de sa longue crise économique. Les

compagnies minières seront nationalisées au cours des grandes réformes de 1952.

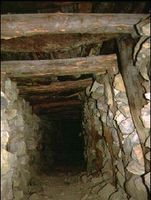

Aujourd'hui le Cerro Rico n'est plus qu'une vaste montagne gruyère, percée de milliers de kilomètres de galeries (environ 10,000 galeries). Les mines d'état sont fermées, seules quelques coopératives minières continuent de fonctionner. Quelques centaines de mineurs descendent encore quotidiennement dans la mine, malgré un travail difficile dans des conditions précaires de sécurité et de santé qui n'ont malheureusement guère évoluées depuis des décennies.

Potosí ancienne

- La Casa de la Moneda: originellement palais de justice (1572), puis transformé vers 1750 en atelier de frappe des monnaies. Le musée abrite une collection de monnaies, pièces artistiques, meubles, et vêtements de l'époque coloniale. A l'entrée, on est accueilli par la figure souriante de Bacchus (dieu du vin, portant une couronne de raisins) accrochée au mur en 1865 par le français E.M.Moulon.

- Musée et couvent San Fransisco: le plus vieux couvent de Bolivie (1547, reconstruit au XVIIIème siècle) offre une vue panoramique magnifique sur la ville. On peut voir la statue du Christ dont il est dit que la barbe pousse et nécessite les soins d'un coiffeur particulier.

- Musée et couvent de Santa Teresa (1865)

- La cathédrale et les multiples églises (Belén, San Bernardo, San Martin, San Lorenzo etc...)

Visite des mines en activité

- Inoubliable, la visite des mines du Cerro Rico! Des moments forts avec un guide local (en général un mineur reconverti). Par l'un des 5000 points d'entrée de mine de la montagne, on pénètre à l'intérieur des galeries pour découvrir les conditions de travail des mineurs d'aujourd'hui, et assister aux rituels traditionnels d'offrandes (la challa) au dieu protecteur de la mine (el tio). Asthmatiques et claustrophobes, s'abstenir.

- Les 25 lagunes coloniales de Kari Kari au sud est de la ville. Le système hydrographique fut édifié sous les ordres de Fransisco de Toledo, avec à l'origine 32 lagunes artificielles connectées par la rivière Huana Maya alimentant en eau la ville et les presses à minerai (ingenios). La rivière séparait la zone espagnole de la zone indigène.

Le Tinku (la rencontre)

Chaque année, dans le nord de la province de Potosí, les paysans de deux communautés

voisines s'affrontent pendant une journée à coup de poing et de pieds. Cette tradition sanglante (rarement

mortelle) est perpétrée depuis l'époque précolombienne. Les participants portent un casque de

combat typique en cuir (la montéra) et des tuniques (jaquetas) orangées ou bleutées. Des arbitres officiels

sont chargés de réguler les combats et distribuer la chicha (alcool de mais). A la fin du combat, vainqueurs

et vaincus se serrent la main et se réunissent pour fêter l'événement avec des danses typiques.

Chaque année, dans le nord de la province de Potosí, les paysans de deux communautés

voisines s'affrontent pendant une journée à coup de poing et de pieds. Cette tradition sanglante (rarement

mortelle) est perpétrée depuis l'époque précolombienne. Les participants portent un casque de

combat typique en cuir (la montéra) et des tuniques (jaquetas) orangées ou bleutées. Des arbitres officiels

sont chargés de réguler les combats et distribuer la chicha (alcool de mais). A la fin du combat, vainqueurs

et vaincus se serrent la main et se réunissent pour fêter l'événement avec des danses typiques.

Le tinku est une cérémonie socio-politique qui permet de libérer régulièrement un trop-plein de violence entre deux communautés voisines, violence qui aurait pu autrement dégénérer en conflit meurtrier. Le sang versé au cours des combats est une offrande à la Pachamama (vierge de la terre) qui assure ainsi la prospérité et fertilité des récoltes de la communauté.